أديب كريّم*

عند ظهيرةِ أحدِ أيامِ الجمعة، اتّصل بي جاري الأربعينيُّ، الملقّبُ بالعقيدِ، والمسؤولُ الإعلاميُّ في المنطقةِ، طالباً منّي الحضورَ لمرافقتِهِ والالتحاقَ بتظاهرةٍ أمام إحدى السفاراتِ الأجنبيّةِ؛ المتّهمةِ بتصديرِ الإرهابِ والتدخّلِ السافرِ في شؤونِ البلاد.

لبيّتُ النداءَ دون أدنى تردّد. وكيف لا؟ وهو أحدُ أبرزِ الرموزِ النضاليّةِ التي تأثّرتُ بها منذ صباي.

خلال عشرِ دقائق، وصلنا المكان. ترجّلنا من السيّارةِ وشعورٌ بالتباهي يغمرني، من رأسي حتّى أصابع قدميّ.

أنا برفقةِ العقيد!

اتّجهت الأنظارُ نحونا، التهبت مشاعرُ الحماسةِ، بدأت أعدادٌ كبيرةٌ تتقاطرُ من كلِّ حدَبٍ وصوب.

تكتّلَ الحشدُ، وشرعت الحناجرُ الملتهبةُ تهتفُ وتزعقُ، والقبضاتُ الحاميةُ ترتفعُ عاليًا، والشعاراتُ تملأ سماءَ البحرِ والبرّ.

وعلى الإثرِ، ساد جوٌّ من الهرَجِ والمَرَج، لا سيّما حين حاول بعضُ المتحمّسين تجاوزَ الموانع والاقترابَ من فناءِ السفارة.

ربعُ ساعةٍ انقضت، رأينا وسائلَ الإعلامِ تتقاطر على المكان. اقتربت إحداها من العقيد. على الفورِ، سارعَ وهمسَ لي بأن أمنعها من الدنوِّ أكثرَ كي لا يظهر وجهُهُ في الإعلام.

بعد ساعتينِ تقريبًا، هدأ كلُّ شيءٍ، وتفرّقَ الحشدُ، وأوصلتِ التظاهرةُ، حسبَ قولِ العقيد، الرسالةَ المطلوبة.

في طريقِ عودتِنا، ورغم أنّي كنتُ مقتنعًا بأنّ ما حدثَ مع وسيلةِ الاعلامِ كان لدواعٍ أمنيّةٍ، لكن فضولي المُتعِبُ، دومًا، دفعني إلى القول:

توقّعتُ أن تستغلَّ وسيلةَ الإعلامِ لإيصال الرسالة بشكل مباشرٍ عِوَض أن تنأى بنفسِكَ عنها.

بعد أن أشعلَ سيجارتَهُ، علّقَ قائلًا: لقد قدّمتُ، منذ شهرٍ تقريبًا، طلبَ لجوءٍ عائليٍّ في هذه السفارةِ، وأخشى، إذا ظهر وجهي في الإعلام، أن يرفضوا الطلبَ ويتلاشى حلمي. هذا كلّ ما في الأمر. وأرجو منك ألّا تذيعَ الخبر.

تعليقُهُ الباردُ نزلَ عليّ كالصاعقةِ المحرِقَةِ.

حدّثتُ نفسي وأنا في ذروةِ صدمتي وخيبتي: كيف تستقيمُ الأمورُ على هذا النحوِ الغريبِ والمتناقضِ والمحيّر؟

العقيدُ يقدّمُ طلبَ لجوءٍ إلى سفارةِ دولةٍ، لطالما صدّعَ رأسي وهو يحدّثني عن ظلمِها وإرهابِها!؟

ولجتُ البيتَ، وبثثتُ الفرحةَ بين أفرادِ عائلتي.

أريدُ أن أسافر.. أجل، قرّرتُ أن أسافرَ بعيدًا عن هذه البلاد.

أمّي، اتّصلي بخالي وقولي له أن يجهّزَ لي المستنداتِ اللازمة.

تهلّلَ وجهُها فرحًا، وقالت، بعد أن أنهت زغردَتَها: وأخيراً تحقّقَ حلمي، وزال الخوفُ الذي كان يضغط على روحي.

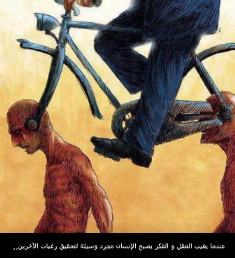

شرحتُ لهم ما جرى. ابتسمَ الوالدُ، وقال بعد تنهيدةٍ عميقة: قلتُها لكَ سابقًا واليومَ أكرّرها: لا تكن مطيّةً لأحد، حتّى لقريبِكَ أو نسيبِك.

بعد أسبوعٍ، اتّصلَ العقيدُ. لقد صدرَ المنشورُ السياسيُّ الأسبوعيُّ، وينبغي توزيعه.

اعتذرتُ منه، وكانت هي المرّةُ الأولى التي أشقُّ فيها عصا الطاعةِ الحزبيّة. وحين استعلمني، قلتُ له: عزمتُ على أن أحتذي بكَ وأهاجر. فهذه البلادُ لم تعد صالحةً لتحقيقِ الأمنيات.

بعد شهرٍ، تركتُ كلّ شيءٍ خلفي ورحلت.

أرحتُ عائلتي من التوتّرِ الدائمِ.

عدتُ إلى مقاعدِ الدراسةِ، علّقتُ شهادتي على الجدار، تزوّجتُ، شعرتُ بالأمان، وحظينا، أنا وزوجتي وأولادي الثلاث، بكامل حقوقِنا.

عشرُ سنواتٍ تصرّمت على مكوثي هناك، وصلني خبرٌ محزنٌ للغاية.

إبنُ العقيد، أصابته رصاصةٌ طائشةٌ في رأسِهِ، وفارقَ الحياةَ من فورِه.

قوانينُ الحياةِ لا تلعبُ النّرد، إمّا أن نكونَ متصالحينَ مع مبادئِنا وإمّا سوف نغرقُ في دوّامةٍ لا قرار لها ..!

*روائي من لبنان.