أسافر في الزمن.. أعثر على مقطع مرئيّ في ثنايا ذاكرتي. يقف على مسرح ثانوية راشيا الرسمية، متكلماً في عيد المعلم، كان المشهد الأول الذي يمثل أمامي هذا الشاب في سير بحث عابر للعقود..

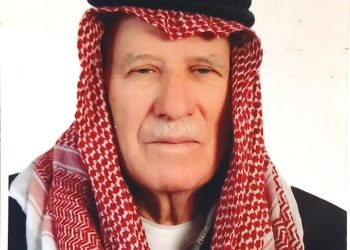

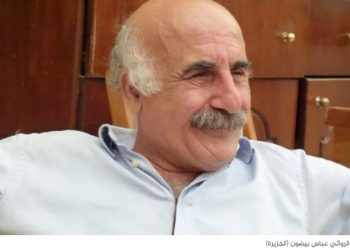

أسمر ملوّح بسمرة الشمس، مقدود من صخرها، ربع القامة، مشدود القوام، “ميسَّر لما خلق له”!

تجمعنا صلة قربى، وصلات عدة برحم اللغة وعشق الأدب وهوى الجمال ونحت الحرف أيقونة جمال.

غاب عن ذهني أن أسأله عن الأسرة والأبوّة والأمومة والتربية، لأني توقعت لو تطرّقت إليها أن تناهز الأجوبة 5 آلاف كلمة، فينتكس الحوار في حجمه، لعزوف القراء والمتابعين عن الإطالة، لكني استدركت، فمن تكون أسرته أكثر من 16 مولوداً بألوان شتى وأسماء أبهى وعناوين منحوتة بحرفيّة وذكاء وصنعة كفاها ورفاً وجزالة وتنوّعاً وقدرة على البقاء المتجدّد.

حوار من 15 سؤالاً و 15 جواباً، مترعٌ بالثقافة والخبرة واتساع الباع ووفرة المادة وقيمتها ونوعيّتها، من تعريف شخصيّ، إلى طريق الحباحب المحفور في صخر العمر من بدايات وتحدّيات وصعاب، إلى مصادقة الأدب واللغة وإغواء الشعر وانفتاح دورب التعليم والتفتيش التربوي إلى الإسهام ببرامج التربية والتنشئة الوطنية إلى النقد الروائيّ ومشارفة واقع الثقافة والكتاب ومستقبلهما.. مسيرة ظافرة بالإنجاز قاهرة القعود والانكماش واعدة بالكثير.. ما دام اللاعب شاباً هماماً في منتصف الشوط..

الناقد الشاعر سلمان زين الدين، ضيف منصة حرمون، بحوار طوّاف في أسئلته ومواضيعه، يحاول أن ينصف قامة ثقافية بسقت من ترابنا وبجوار سنديانات كوكبا وفي أفياء مقام الشيخ الفاضل البهيّ وجنباته إلى لبنان كله والعالم اللاهج بالحرف العربيّ.. حوار يفتتح برنامج حوارات مع مثقفي وكتّاب وشعراء وفناني وادي التيم والبقاع الغربي خلال العام 2022..

حوار يستحق القراءة والاطلاع والنقد، وتزداد قيمته باهتمامكم..

*بِمَ يمكن تعريف زوار موقع حرمون ومتابعيه عنك؟

– أنا ابن حرمون ووادي التيم، وقد أنعم المولى عليّ بأن وُلِدت في منطقة، يتناغم فيها التاريخ والجغرافيا، وتتصادى النصاعة والرحابة.

اسمي سلمان زين الدين، أتحدّر من عائلة صديقة للأرض والتراب، وأنتمي إلى قومٍ يعرفون الحق ويتّبعونه. مارست التعليم خمسة عشر عامًا، وزاولت التفتيش التربويّ ثلاثين عامًا. شاركت في تأليف كتب “التربية الوطنية والتنشئة المدنيّة” الصادرة عن المركز التربوي للبحوث والإنماء. كتبت في العديد من الصحف والمجلات اللبنانية والعربية. وبلغت حصيلتي حتى الآن ستة عشر كتابًا في حقول معرفية مختلفة، ومئات المقالات، بفضل المولى ومَنّه.

*لو عدنا إلى بداياتك. كيف بدأت؟ وأين؟ ما العوائق التي اعترضتك؟ وكيف تخطيتها؟

– بالمعنى الفلسفيّ للكلمة ليس ثمّة بداية واحدة للإنسان الذي “لا يستحمّ في النهر الواحد مرّتين”، على حد تعبير الفيلسوف اليونانيّ هرقليطس. أمّا بالمعنى الذي يستبطنه السؤال فقد بدأ شغفي باللغة العربية على مقاعد الدراسة. وأتذكّر، في هذا السياق، الوقائع الآتية: قيامي في المرحلة الابتدائية بتدوين قطع المحفوظات على دفتر خاص، إلقائي كلمة في تأبين أحد رفاق الصف على مسمع مئات المشيّعين وأنا في الرابع الابتدائي، قراءة مدرّسي اللغة العربية موضوعاتي في التعبير الكتابي على مسمع رفاق الصف في المرحلة المتوسطة، على سبيل المثال لا الحصر. ولعل قراءتي الكتب القليلة المتوافرة بين يديّ، في تلك المرحلة العمرية المبكرة، أسهمت في تنمية هذا الشغف باللغة والأدب، حتى إذا ما انتسبت إلى دار المعلمين والمعلمات في بيروت انفتحت أمامي آفاق جديدة، وتفتّحت عيوني على كثير من الصحف والمطبوعات التي كانت تزخر بها المدينة في السبعينيات من القرن الماضي. وتوّجْتُ هذه الاهتمامات المبكرة بدراسة اللغة العربية وآدابها في الجامعة اللبنانية. وخلال هذه المرحلة، بدأتُ بنشر بعض الكتابات في بريد القراء في بعض المجلات، حتى إذا ما فتح لي الشاعر شوقي أبي شقرا باب النشر في الصفحة الثقافيّة لجريدة النهار في مرحلة لاحقة أحسست أن ذلك الشغف المقيم بدأ يؤتي ثماره.

أمّا العوائق التي اعترضتني فلم تكن من النوع المستعصي، وقد تخطّيتها بقليل من الصبر والإيمان أن الأمور مرهونة بأوقاتها. فـ “كلٌّ مُيَسَّرٌ لما خُلِق له”، على حد تعبير الحديث النبويّ الشريف.

*هل ندمت على اختيارك؟ لو توفرت لك ظروف التغيير هل تغيّر؟ إلى ماذا تغيّر؟

– أنا من المؤمنين بالقدر، وإن كنا نساهم في صنع أقدارنا، إلى حد معيّن. وعليه، لست نادمًا على اختياري، ولو أتيح لي البدء من جديد لسلكتُ الطريق نفسها دون تردّد، فأنا أحمد الله دائماً على ما منّ به عليّ، وحسبي أنه يَسّرني لما خُلِقت له، وأعطاني أكثر ممّا أستحق.

*”زاد للطريق”، “أقواس قزح”، “ضمائر منفصلة”، “دروب”، “أحوال الماء”، وغيرها من المجموعات الشعريّة… لماذا الشعر؟ وكيف تقيّم تجربتك فيه؟

– ذات يوم، صدّر الشاعر الصديق الراحل جوزف صايغ مجموعته الشعريّة “القصيدة باريس” بالقول: “لأن الموت موجود كانت باريس”. واليوم، أراني أقول تيمّنًا بقوله مع بعض التصرّف: “لأن الموت موجود كان الشعر”.

وبهذا المعنى، كتبتُ ذات قصيدة:

“أكتبُ الشعرَ لكي أبقى / على قيدِ الحياهْ / فإذا ما ضاقَتِ الروحُ / بقيدِ الجسدِ السجنِ / وراحَتْ تَنْشُدُ الحريةَ الحمراءَ / في جسمٍ بديلْ / وإذا ما أشعلَ الشوقُ / إلى الأصلِ قميصي / فامتطى نهرَ الرحيلْ / سوفَ أبقى في كتابي / رغمَ أنفِ الموتِ / شعرًا للصلاهْ”.

وإذا كانت هذه القصيدة ينطبق عليها وصف القرآن الكريم للشعراء الذين “في كل وادٍ يهيمون”، فإن الجواب الموضوعيّ على سؤالك يتعلّق بدور الفنون، وفي صلبها الشعر، في حياة الإنسان. وفي رأيي، هي تجعل الحياة أجمل، وتخفّف من اغترابنا الوجوديّ، وتمنح أصحابها أعمارًا جديدة بعد موتهم الجسديّ. هو وهم جميل يصدّقه الفنانون والشعراء، وأصدّقه أنا أحيانًا، ولذلك، أكتب الشعر.

وبهذا المعنى، قلت في قصيدة “تقمّص”:

“يتقمّصُ الشعراءُ أجسادَ القصائدْ / فَتَحِلُّ في قمصانِها أرواحُهُمْ / حتى إذا ما يمّمَتْ أجسادُهُمْ / شطرَ الثرى / وعرى الحنينُ إلى الأصولِ فروعَها / واستيقظَتْ فيها مواعيدُ الكرى / تبقى القصائدُ حيّةً / تَعْصى على سُنَنِ الفناءِ / وتهزمُ الزمنَ المعاندْ”.

أمّا كيف أقيّم تجربتي الشعرية فيمكن القول إنني راضٍ إلى حد معيّن عن هذه التجربة لا سيّما أنني أزعم فيها أنها تنتمي إليّ بكلّ معنى الكلمة ولا أقلّد فيها أحدًا عملاً بنصيحة الصديق العزيز المثقف الكبير الياس الغناج الذي قال لي ذات يوم “كن نفسك”، وأنا أحاول العمل بهذه النصيحة ما استطعت. وقد أشار الصديق الشاعر الراحل جوزف صايغ إلى تفرّدي الشعريّ، في رسالة بخط يده، أرسلها لي من باريس، بعد قراءته مجموعتي الثانية “أقواس قزح”.

ويبقى التقييم الموضوعيّ للدارسين والنقاد، في حال وجودهم. أمّا الحكم النهائيّ على هذه التجربة فمتروك للزمن. وأنا راضٍ به.

*باقة دواوين لامست فيها الزاد والطريق والماء والجرح والروح والألم… ما جديدك؟

– جديدي الأول هو صدور مجموعة شعرية للفتيان بعنوان “حكايات شعريّة” عن دار جامعة حمد بن خليفة في قطر، وهي مجموعتي الأولى لهذه الفئة العمرية أعدت فيها صياغة خمس عشرة حكاية من التراثين العربي والعالمي شعرًا، في محاولة مني لردم الفجوة بين الفتيان ولغتهم الأم، بعد أن وسّعتها مناهج التعليم. والشعر حين يوضع في قالب سرديّ يجذب المتعلم إليه. وجديدي الثاني هو أن لي مجموعة شعريّة تحت الطبع حاليًّا بعنوان “تفّاح”، هي السابعة في تسلسل أعمالي الشعريّة، ويُتوقَّع صدورها في الأشهر القليلة المقبلة، بإذن الله.

*كيف تكتب قصيدتك؟ أيّة طقوس للوحي تعتمدها أم أنه يقرع عليك أبواب الإلهام بلا استئذان أو مواعيد أو مقدّمات؟

ـ في الواقع، لا طقوس محدّدة لديّ في كتابة القصيدة، ولا مواعيد معيّنة لمعاقرة الشعر. وكثيرًا ما تطرق القصيدة بابي دون استئذان، فينهمر المطلع علي، في الليل أو النهار، في البيت أو المكتب، في السيارة أو السير على الأقدام…. وهنا أبادر إلى تدوينه لتولد المقاطع أو الأسطر الأخرى، تباعًا أو بتقطّع، في مخاضٍ جميل، يمتزج فيه الوحي بالصناعة، والقلب بالعقل.

وقد عبرت عن هذه العملية المركّبة ذات قصيدة بالقول:

“تخالسني القصيدة كلّما أغفو / يشي شيطانها الخنّاس بي / فيطير نومي كالطريدةِ / أُزعِجَتْ عن عرشها الأغلى / أعوذ بربِّها منها / وأُعْرِضُ عن مفاتنها / فلا تَعْيى / تخاتلني بكلِّ مفاتن النجوى / وتُغويني/ ويلفح ريحها جمري / فتكويني / أحاول أحتمي منها / فأوصدُ دونها قلبي / وأسكب فوقها مائي / لأخمدَها / ولكنَّ القصيدة ما تزال تراودُ الأعماقَ / تقلقُها / فيطفو فوق سطح القلب لؤلؤها / وأسقط في حبائلها / فيا لَلسقطةِ الأحلى”.

الفنون لا تموت لكنها في تحولات مدّ وجزر

*هناك مَن يقول بموت الشعر، هل يموت الشعر؟ وكيف؟ أم تجفّ قرائح الشعراء؟

-أنا لا أعتقد أن الفنون تموت، والشعر منها، لكنها تمرّ في حالات من المدّ والجزر، والصعود والهبوط، ويحكمها منطق التاريخ. وقد أتى على العرب حين من الدهر كان الشعر فيه ديوانهم حتى إذا ما أزف النصف الثاني من القرن العشرين أخذت الرواية تزاحم الشعر حتى بتنا في حينٍ آخر أطلق عليه الراحل جابر عصفور اسم زمن الرواية. وثمّة عوامل كثيرة أدّت إلى ضمور الشعر ونهوض الرواية في هذه اللحظة التاريخيّة. بعضها يتعلّق بالركام الكبير الذي ينتج تحت عنوان الشعر والشعر منه براء، وعزوف القراء واستطرادًا دور النشر عنه، وتخصيص الرواية بالجوائز الكبرى، وميل الناس الفطريّ إلى السرد وولوج عوالم متخيّلة هربًا من قسوة الواقع وقتامة اللحظة. ومع هذا، الشعر لن يموت، ولا بدّ أن يستعيد عافيته، عاجلاً أو آجلاً، وسيبقى موجودًا ما دام ثمّة إنسان يرى ويشعر ويحلم.

مدار الشعرية في القصيدة يتعلّق بكيفية استخدام الأنماط بالكيف لا بالكم

*بين القصيدة الحكاية، والقصيدة الأسطورة، والقصيدة الحكمة، والقصيدة الوجيزة، والقصيدة الومضة.. ائتلاف واختلاف. ما تعليقك على الأنماط شعريًّا؟

ـ التنوّع الأنماطيّ الشعريّ أمر طبيعي. فالشعر ابن الحياة بتنوّعها وتعدّدها وتجدّدها وتمرّدها على التعليب في جنس واحد، ومن الطبيعي أن يكون انعكاسًا فنّيًّا لهذا التنوّع والتعدّد والتجدّد والتمرّد. وهذا مصدر غنى للشعر. وكثيرًا ما تجمع القصيدة الواحدة بين عدّة أنماط شعرية. على أنّ مدار الشعرية في القصيدة لا يتعلّق بعدد الأنماط بل بكيفية استخدامها، الشعر مسألة كيف وليس مسألة كم، في نهاية المطاف. ولعل أفضل القصائد هي التي تضع الكمَّ الأنماطيّ في كيفيّة شعرية مؤاتية.

*يزدهر الشعر بمعطيات عدة، أولها رفعة النقد وتميّز الشاعر وغيرهما. كيف ترى إلى العلاقة بين الشعر والنقد في راهنها ومستقبلها؟

ـ العلاقة بين الشعر والنقد موغلة في القدم. وقد تعرّضت لكثير من التجاذبات عبر العصور الأدبية المختلفة، ومرّت في محطات كثيرة تتراوح بين شهور العسل وسنيّ العلقم، لا يتّسع المقام لذكرها. أمّا العلاقة بينهما في اللحظة الراهنة فمحكومة بغياب النقد إلى حدٍّ كبير وتخلّفه عن مواكبة الحركة الشعرية. ولعل ذلك يعود إلى: كثرة “الشعراء” وقلّة النقاد، اهتمام النقد بالرواية أكثر من الشعر، إقفال عدد من المنابر الصحافيّة وخلو الباقي منها من الصفحات الثقافية، انشغال النقد الأكاديمي بالنتاج القديم دون الجديد، غياب الهامش الثقافي عن المحطات الإعلامية المرئية والمسموعة، عزوف الناس عن الكتاب الورقي إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها. أمّا مستقبل هذه العلاقة فلست أراه بأفضل من حاضرها، ذلك لأن المستقبل هو نتاج الحاضر، بشكل أو بآخر. ومع هذا، لن نفقد الأمل في عودة المياه بين الشعر والنقد إلى مجراها الطبيعي.

*في نصوصك الريفية انتمى الحرف لمكان وزمان. هل الانتماء قيد على الإبداع؟ أم أنه بمحليّته يشارف العالميّة؟

ـ لم يكن الانتماء يومًاً قيدًا على الإبداع بل قد يكون حافزًا عليه. وكثيرًا ما تكون المحليّة هي الممرّ الإلزامي نحو العالميّة، والأمثلة على ذلك كثيرة في تاريخ الأدبين العربي والعالمي. وحسبنا أن نشير في هذا السياق إلى أن نجيب محفوظ ما كان له أن يصل إلى العالمية لو لم يمرّ بالحارة القاهرية. وغابرييل غارسيا ماركيز يرصد في روايته العالمية “مائة عام من العزلة” بيئة محلية موغلة في بدائيتها وسحريتها ولاتينيتها، على سبيل المثال لا الحصر. وبعيدًا من المقارنة بهاتين القامتين العالميتين، فإن تجربتي الشخصيّة في كتابيّ “القناديل والريح” و”قفص الحرية” اللذين رصدت فيهما تحوّلات القرية اللبنانية انطلاقًا من تجربة معيشة، وما حظيا به من احتفاء في الأوساط الأدبية والتربوية تدعم هذه الفرضية، بدليل أن نصف نصوص “القناديل والريح” دخلت في الكتب المدرسية في القطاعين العام والخاص، وهذا مصدر ارتياح لي يجعلني أحدّث بنعمة ربّي.

النقد كلمة حق في نص مكتوب وشهادة عدل في كاتبه

*عندما تشرع في نقد رواية، ما هي معاييرك المنهجيّة؟ أم ترى النقد انطباعًا ثقافيًّا منبعه الذات؟ هل يمكن منهجة النقد ليكون علمًا؟

ـ لا أحد يأتي إلى النقد خاوي الوفاض. وأنا أعتبر النقد أمانة والناقد شاهداً على ما ينقد، ولا يجوز له أن يكون شاهد زور على الإطلاق، بل ينبغي أن يتوخّى الموضوعية ما أمكن. وهو لكي يفعل ذلك لا بدّ له من أدوات يستخدمها في نقده لكي لا يسقط في درك الانطباع. بالنسبة لي آتي إلى النقد مزوّدًا بتجربة طويلة في القراءة، وخبرة في الممارسة النقدية، واطّلاع مقبول على مناهج النقد، ورغبة في توخّي الموضوعية وإصدار حكم عادل على النص المنقود. فالنقد ليس وصاية على الأدب، وليس تصفية حساب مع الأديب، وليس تَعالُمًا على المبدع، بل هو كلمة حق في نص مكتوب وشهادة عدل في كاتبه. ولعل اعتمادي هذه الآليات هو ما جعل كتبي الثمانية التي صدرت في النقد الروائيّ حتى تاريخه موضع متابعة واهتمام من القارئ العربي، ما يجعلني أثق بأدواتي النقدية وأعمل على تطويرها باستمرار. ويمكن القول، في معرض الرد على الجزء الأخير من السؤال، إن النقد علم بالتأكيد حين يلتزم المناهج العلمية لكنه علم لا يخلو من الفن.

*كيف نعزّز قيمة الكتاب؟ ما قيمة وجود مكتبة في كل بيت؟ ووجود مكتبة عامة في كل بلدة لنكون أمة تقرأ وتفكّر؟

ـ نعزّز قيمة الكتاب بأن نُبوّئه المكانة التي يستحقّ في حياتنا اليوميّة، وأن نجعله جزءًا من يومياتنا كالأكل والشرب والنوم، فنمارس رياضة القراءة في أي وقت مستقطع من يومنا، في غمرة الركض المستمرّ الذي يفرضه علينا إيقاع الحياة السريع. ولتحقيق هذا الهدف الجميل لا بدّ من أن يكون في كلّ بيت مكتبة، لا بهدف الزينة والاستعراض، بل بهدف ممارسة القراءة بما هي فعل حياة. وممّا لا ريب فيه أنّ وجود مكتبة عامة في كل بلدة من شأنه أن يعزّز ممارسة هذا الفعل، وأن يجعل منّا أمة تقرأ وتفكّر. وممّا عيّرنا به الأعداء، ذات يوم، هو أنّنا أمّة لا تقرأ. وبهذا المعنى، وفي معرض الرد على هؤلاء، تتحوّل القراءة إلى واجب وطنيّ وقوميّ، وتغدو فعل مقاومة للجهل والتجهيل وهو ما يصبّ في خدمة الأعداء أوّلاً وأخيرًا.

*ما مستقبل أعراس معارض الكتب في ظل أزمة الكتاب الورقيّ وحضارة الورق؟

ـ أنا أعتقد أن هذه الأعراس ستبقى نارها مشتعلة، ولا شيء يحلّ محلّ الكتاب الورقي في نهاية المطاف. وإذا كان ثمّة ظروف معينة حالت دون إقامة هذه الأعراس في الماضي لأسباب معروفة، فإن المستقبل القريب سيشهد عودة ميمونة لها في بيروت، بإذن الله. مع العلم أن كثيرًا من المدن العربية عادت لتقيم هذه الأعراس، ولعل آخرها معرض الكتاب في أبو ظبي.

لوددت أن أكون أنا

*لو لم تكن أنت من أنت، ماذا وددت أن تكون؟

ـ لو لم أكن أنا مَن أنا، لوددت أن أكون أنا.

*ماذا توجّه، عبر موقع حرمون، إلى أصدقاء الحرف والإعلام الحر ومتابعي الموقع وزوّاره؟

ـ أود أوّلاً أن أتقدّم منكم بجزيل الشكر لإتاحة هذه الإطلالة لي على متابعي الموقع وزوّاره، وأتمنى للموقع المزيد من التألق ليبقى جديرًا بالاسم الكبير الذي يحمل وليكون اسمًا على مسمّى. وإذا كان لي من كلمة أخيرة أوجّهها إلى أصدقاء الحرف والإعلام الحر فهي أنه “في البدء كانت الكلمة”، وستبقى حتى النهاية، ولن تستطيع “طبائع الاستبداد” أن تكمّ الأفواه الحرة. وليسمح لي صديقي الشاعر أبو تمّام أن أعارضه، هذه المرة، فالسيف ليس أصدق إنباءً من الكتب.